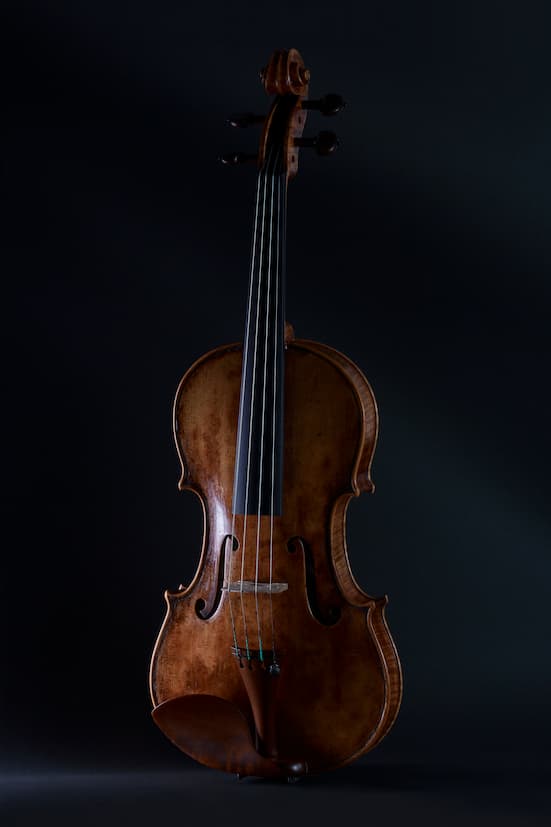

日本が誇る名演奏家へ ―Guarneri del Gesu 1741″Vieuxtemps” model

音楽史に燦然と輝く名器ガルネリ・デル・ジェス1741年ビュータンの性能まで再現したバイオリンを、名バイオリニストにして名伯楽である徳永二男氏へ納める。

幻の楽器との出会い~G.B.Guadagnini 1743 VON Kohner~

昨年、思いがけない依頼をいただきました。依頼主は、日本が誇る東京クヮルテットの創設者でチェリストの原田禎夫さん。そのお声がけは、一台のチェロのコピー製作についてでした。「この楽器のコピーを作っていただきたい」 原田さんのお話では、長年お使いのGBガダニーニのチェロだということでした。数週間後、私はドイツのヴッパータールにある原田さんのご自宅を訪れました。暫く雑談した後、それでは本題にと楽器ケースから取り出された瞬間、私は息を呑みました。それはガダニーニの深い琥珀色のニスが、ドイツの春の陽光に静かに輝いていました。裏板と横板のコントラストの美しさ、そして何より、250年以上の時を経てもなお、最良の状態が保たれていることに身震いを覚えました。しかし、さらに驚いたのはその後でした。楽器を詳しく見ているうちに、これがただのガダニーニではないことに気がついたのです。その特徴的なサイズ感、表板と裏板のニスの剥がれ方、まさにガダニーニ1743年「von Khoner」と呼ばれる楽器で、実に40年以上にわたって持ち主が不明、たった一度だけアメリカの写真集に掲載されたきりという、まさに幻の楽器だったのです。「原田さん、これは現存するガダニーニのチェロ約30台の中でも、現代のフルサイズといえるサイズの楽器はたった2台しかなく、そのうちの1台、極めて貴重な楽器ですね」私がそうお話しすると、大変驚かれていました。ご自身が所有されている楽器がそれほど特別なものだとは、それまでご存じなかったのです。42年前にアメリカのシカゴの名店Bein&Fusiで一目惚れし即決で購入したとのこと、その際に詳しい説明はなかったとのことでした。 その後、私がこの楽器についてさらに調べていく中で、運命的とも言うべき原田さんとこの楽器のストーリーが見えてきました。楽器の名前の由来となったvon Khoner男爵は、ハンガリーのユダヤ系の貴族で、芸術に大変造詣が深く、膨大な数の印象派の絵画コレクションを持ち、趣味でチェロを演奏し作曲家のリストやプッチーニとも親交がありました。そこに脚繁く通い、長年に亘って生活費の援助まで受けていたのがハンガリーの作曲家バルトークでした。原田さんが立ち上げた東京クワルテットの名演といえばバルトークです。ドイツグラモフォンのバルトーク生誕100周年記念全集のレコーディングも東京クワルテットが録音、なんとこのバルトークも親しんでいたチェロで演奏されていたのでした。 さらに驚いたのは、この楽器は以前にブタペスト四重奏団のチェリストのミーシャ・シュナイダーが演奏していた事です。ミーシャ・シュナイダーは原田さんの先生でありご友人でした。ブダペスト四重奏団はアメリカ議会図書館の専属カルテットを務めており、その後任としてジュリアード四重奏団が引き継ぎました。そして、そのジュリアード四重奏団の勧めによって結成された東京クワルテットが、アメリカ議会図書館専属カルテットの地位を引き継いだのです。いわば正統な後継者に当たります。このガダニーニはまるで導かれるようにして原田さんの手元に来たのでした。40年越しに全てを知った原田さんはとても感慨深げでした。製作家として、こんなに運命的な楽器のストーリーを伝える役目を担えて、私としても嬉しく思いました。 科学的アプローチによる解析今回のコピー製作では、単なる外観の模倣を超えた取り組みを行いました。日ごろから共同で解析などを行っているクレモナの博物館にこの楽器を発見した話をすると、今後のデータベースの為にもぜひ解析したいとの協力を得て、パヴィア大学のチームと楽器のニス成分を詳細に分析し、ミラノ工科大学のチームと音響特性についても、綿密な測定を実施しました。博物館にとってもガダニーニの楽器を科学的に解析する貴重な機会となり、研究資料としての価値も高いプロジェクトとなりました。その成果については、いずれまとめて発表しようと思っています。 現代技術との融合さらに今回は、著名な鑑定家ブロット工房に所属し、デジタル技術のエキスパートである野瀬光星氏の協力を得る事が出来、最新の3Dスキャン技術を駆使して楽器の形状を完全に記録することが出来ました。精密な3Dデータをパソコンやスマートフォン上で閲覧するだけでなく、3Dデータから作成した最新の3Dプリントモデルは、スクロールで0.1mm、ボディで0.2㎜の精度で再現されています。博物館にもないほど最高精度で再現する事ができ、傷や歪みの位置の確認まで、製作過程で何度も参照する貴重な資料となりました。伝統的な手作業による製作技術と最新のデジタル技術の融合。そしてそれが、工房から半径300m以内ですべてが完結できるのがクレモナの強みであると、改めて実感しました。 楽器の完成準備期間を含めて10ヶ月の製作期間を経て、ついにコピー楽器が完成しました。一台の楽器製作の為に結集した専門家の数と規模は、世界でも類を見ないものとなりました。それは一重に、楽器の希少性と美しさ、そして何より、紡いできた物語が皆を引き寄せたからにほかなりません。 私が製作した楽器も、今はまだガダニーニ1743年von Kohnerがこれから先も紡いでいく物語の一部にすぎません。しかし、この楽器もこれから原田さんの手によって、枝分かれしたサイドストーリーとして、物語を紡いでいく事を願っています。 完成したGBガダニーニ1742年von Khonerのコピー

コレクターの才能

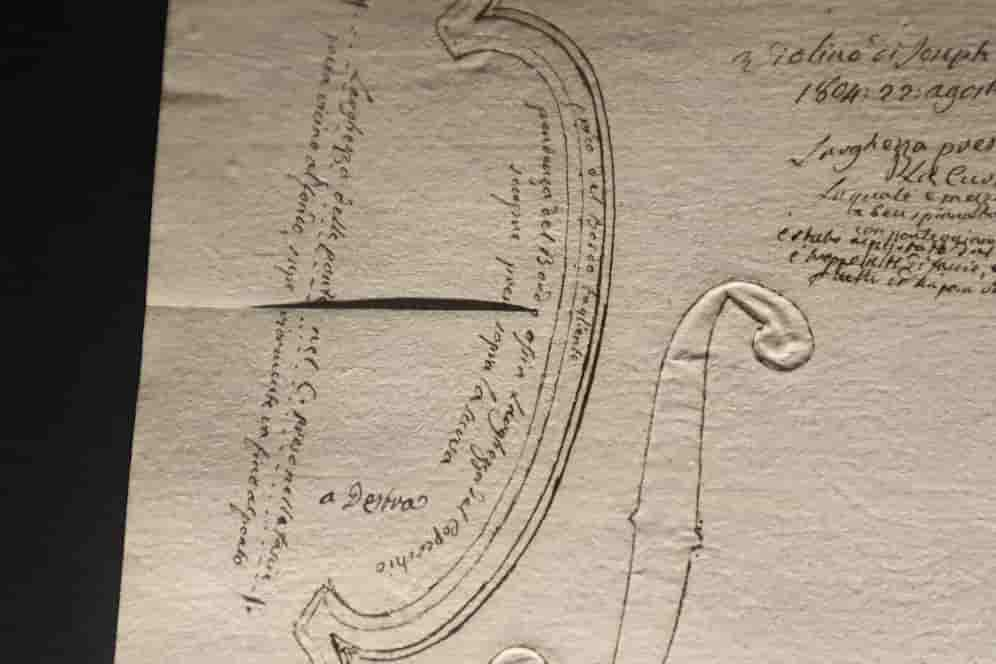

バイオリン製作の歴史において、様々な天才がいます。創成期のバイオリンを一気に高級な工芸品へと昇華したアンドレア・アマティに始まり、チェロを先駆けて現代のサイズに縮めたフランチェスコ・ルジェーリ、もはや説明など要らないストラディヴァリ、それまでの造形感覚を覆したガルネリ・デル・ジェスなど、思いつく限りでも枚挙にいとまがありません。そんな中でも、天才が連なるバイオリン史を語る上で避けては通れない人物がいます。 それが、史上初のバイオリンコレクターにして、史上最大のコレクターであるコッツィオ・ディ・サラブエ伯爵です。先日、彼が正に天才コレクターであると深く思い知らされることになりました。 コッツィオ伯爵の最大の功績は、若干19歳でストラディヴァリ家の末子パオロ・ストラディヴァリから、売れ残っていたストラディヴァリの楽器数台(信じられないかもしれませんが、楽器が沢山売れ残っていたのです)と道具一式を買い取ったことです。このおかげで、現在でもストラディヴァリの道具や型など1000点以上がクレモナの博物館に保管されています。 また、もう一つの功績として、彼が手にした楽器は、全て詳細に記述されており、楽器の鑑定から当時のコンディションまで、非常に貴重な資料となっています。しかし、その資料の数があまりにも膨大で、かつ当時の筆記体と地方独特の言い回しが難解であるため、近年はあまり鑑みられることが少なくなっていました。 そんな折、先日、まだ未公開であった資料の公開があり見に行ったところ、公開された資料の中に、一際目を引く資料がありました。それは、楽器のF字孔とアウトラインが描かれた紙でした。その紙をよく見ると、紙の左右に3つに切り込みを入れて楽器の表面に沿わせ、水で濡らして上から押さえ、角の線ができた所を針でなぞり、そこにインクを入れて描いていたのです。 さらに驚くべきことに、紙の裏にもF字孔が描かれていました。これは修理で表板を剥がしたときに内側からも同じようにF字孔をなぞり、表面と裏側でどう違うかが比べられるようになっていたのです。 字孔は立体的な面に切られるため、写真や3D技術が発達した現代でも正確に形を写すことがとても困難です。それを250年前、初めてバイオリンをコレクションした人物が、この正確さで記録を残していたことに驚愕しました。そして、文字で書き込まれた特徴も、まさにバイオリン製作家と同じ視点で記述されていました。ここまでの資料は、歴史上どの製作家も残していません。ただ収集するだけでなく、将来の製作家の糧となるものを残していた、まさに天才コレクターなのでした。 こういった一次資料に直接出会え、また製作から逃れられなくなる。バイオリンに取り憑かれた者が、また後世の者を引き込んで行く、これが本場の磁場なのだと少し怖くなりました。

歴史のレイヤーはプリズムの如く ~モンテヴェルディの生家~

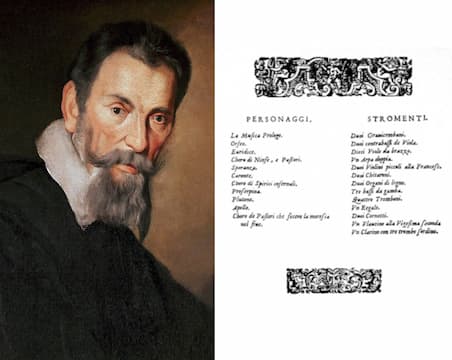

イタリアは、しばしば「20の州からなる小さな国の集合体」と称されます。 それは、歴史的に大小様々な都市国家が競い合い、互いに切磋琢磨して個性豊かな文化を育んできた結果で、風景や生活習慣、料理など、州ごとに異なり、同じイタリアであるにもかかわらず、まるで異なる国々を訪れているかのような感覚になるほどです。 さらに目を凝らしてみると、その違いは都市ごとにも変わり、さらには教区ごとにも異なります。各教区には聖人の祭りがあり、教区同士で競い合うお祭りが行われる都市もあれば、自身の教区外の教会で冠婚葬祭を行いたい場合には、教区の司祭同士が協議を行う必要があるなど、独立した都市のような強固な共同体意識と文化が存在しています。 私の住んでいるサン・ミケーレ教区は、クレモナの旧市街の最西端に位置します。この教区は、かつての貴族の邸宅が並ぶ厳かな通りと、以前は川が流れていた場所を暗渠にして新たな住宅地となった庶民的な裏通りと、対照的な魅力を持っています。 その名前の通り、サン・ミケーレ教会がまとめる地域で、かつては西部の大都市との玄関口でもあったために5mにも及ぶ城壁がそびえ立っていて、その一部が教会の脇に残っています。サン・ミケーレ教会は、西暦603年にクレモナがゲルマン民族のランゴバルド人に占領された際、戦いの聖人ミケーレを祀るために建てられました。1124年からの数年間は、地震によって損壊した大聖堂の代わりに、サン・ミケーレ教会がDuomoとして機能していた事も有る程の、クレモナで最も古い教会の一つです。 サン・ミケーレ教会と裏に今も残る城壁 この教区にはかつて、バイオリンの歴史に深く関わる2つの家族が暮らしていました。 一つは、画家のカンピ家です。ガレアッツォ・カンピを家長に、3人の息子たちがミラノやクレモナで数多くのフレスコ画などを手掛け、クレモナを代表する画家一家となりました。 なぜ画家であるカンピ家がバイオリンの歴史に深くかかわっているのかというと、クレモナで最初のバイオリン製作家であるアンドレア・アマティの現存する最古の楽器は、フランス王シャルル九世に納められた33台の装飾が施された楽器たちですが、この装飾がカンピ家の工房で手がけられた可能性があるとされているからです。さらに、バイオリンの歴史研究において、歴代のバイオリン製作家たちの工房や自宅の場所を特定する際に参照される地図も、次男のアントニオ・カンピが描いたものです。 カンピ家はクレモナのバイオリン製作の歴史において重要な役割を果たし、芸術と音楽の交差点に立つ存在として、美しい遺産を残したのです。 カンピ家が描いたエンジェルや柱や女神と楽器の装飾の共通点を、美術史家のマルコ・タンツィ氏などが指摘している そして、もう一つの家族がモンテヴェルディ家です。 オペラや古楽がお好きな方であれば、この名前に耳覚えがあるかもしれません。作曲家のクラウディオ・モンテヴェルディは、この教区で生まれました。 クラウディオ・モンテヴェルディの音楽界における業績は数え切れないほどですが、バイオリンにとってもっとも大きな影響を与えた作品は、オペラ「オルフェオ」です。この作品は、モンテヴェルディが1607年に作曲した最初のオペラであり、その時代において音楽劇がフィレンツェのアカデミアを中心に作られ始めていた中で、音楽史上初めての本格的なオペラとも言われています。バイオリンにとってもこのオペラが特別な理由は、楽譜の最初のページや楽譜中に楽器編成の指定が明記されており、これによって音楽史上初めてバイオリン属の楽器が明確に指定されたからです。これはバイオリン属がオペラの演奏において重要な役割を果たすことを示すものであり、その後の音楽史においてもバイオリン属が重要な楽器として発展する礎となりました。 クラウディオ・モンテヴェルディ(1567ー1643)とオペラ「オルフェオ」の楽器編成を指定するページ このクラウディオ・モンテヴェルディが生れた生家は現存していないのですが、実はその跡地に建てられた家が、現在の私の自宅兼工房です。 家を購入するに際して、以前のオーナーからは何も伝えられていなかったのですが、この教区の歴史について調べていた際に書かれていたモンテヴェルディ家の住所が、どう読んでも我が家を指しており、お隣さんに聞いたところ周知の事実だったようです。 記述によると、数メートルの小路がありその奥にある家で生まれ、前述のアントニオ・カンピがクレモナの地図を描いた頃には、既に小道部分まで吸収する様に家が建て替えられた、となっていました。 確かに我が家はとても特殊な構造をしていて、両隣に対して我が家だけ独立した構造になっていたり、壁が外壁のように分厚かったり、地下室が大通りの下までつながっていたり。正に記述に添う作りで、ようやく我が家の謎が解けたと共に、バイオリン属を積極的に活用しだした作曲家の生れた場所で、日本人である私がバイオリンを製作する事に、様々な思いが去来しました。 真ん中に挟まれた自宅兼工房、裏に回ると独立している。 イタリアは大小様々な歴史のレイヤーがあらゆる所で層をなしていて、普段は透明で見えなくとも、それを切り取ってきては日常へ投影すると、また見慣れた日常が違った色で輝きだす、プリズムの様な魅力を持っています。 イタリア人が自分の住む小さな共同体まで、飽きる事なく愛し続けている理由は、ここにあるのではないかと思っています。

ガルネリ・デル・ジェスの名前の由来

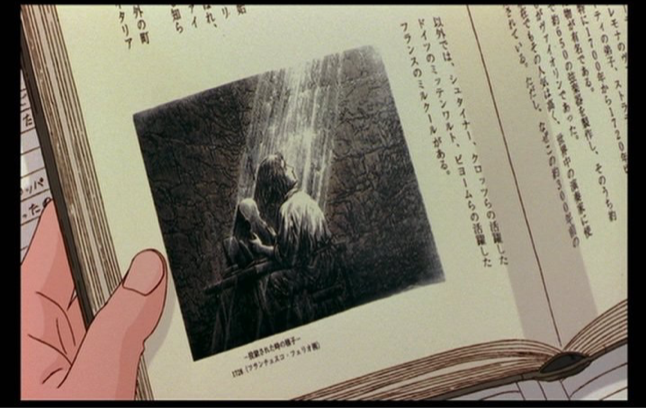

この業界には都市伝説というものがとても多く存在しています。それは200年にもわたり楽器商の人達が、名工たちを神秘的に語り、付加価値を上げてきた「神秘主義マーケティング」が行われてきたからです。歴史研究がとても進んでいる現代においても、未だに一般の解説文などには事実かの様に都市伝説が語られており、関連書籍などを読んでいらっしゃる楽器には詳しいと胸を張るお客様との会話ほど、訂正せざるを得ない事が多々あります。 私は近年、お受けする注文の大半をガルネリ・デル・ジェスのモデルが占めているのですが、よく名前の由来の話になります。それはガルネリ・デル・ジェスが本名ではないからなのですが、この名前の由来についての話になると、必ずと言ってよい程、有名な都市伝説が出てきます。それはこのようなものです。「ガルネリ・デル・ジェスは本名ではなく、デル・ジェスは直訳すると『神の』という意味だが、彼が一時期犯罪を犯して刑務所に入っており、当時のクレモナの隠語で牢屋の罪人をデルジェスと呼んでいた事に由来する」この説明が未だに様々な本や雑誌に書かれ、とある海外オーケストラのホームページには、はっきりと殺人を犯したとの記述まであります。最近、日本の楽器店さんがメディアに語っているのも目にしましたし、ジブリの映画「耳をすませば」でもそれをイメージしたであろうシーン(実はこのシーンだけ宮崎駿の次男が描いています!)が出てくるほどです。もはや、定説となってしまっているのかもしれません。 現在のクレモナでは、教会や国会図書館に残る資料を徹底的に精査しており、ガルネリ・デル・ジェスの半生は有る程度わかっていますが、刑務所にいた事実は一切ありません。また、クレモナの古い隠語でデル・ジェスと言う言葉も存在しません。 この様な都市伝説が出てきたのは恐らく、1720年代後半の数年間、実家から出て少し楽器製作から離れていた空白期間がある為、また、ガルネリ・デル・ジェスの楽器が狂気ともいえる造形であり、破天荒な人柄というイメージがしっくりくる為に、その様な都市伝説が出来たのだと思います。 実際には、当時スペイン継承戦争と疫病の傷が未だ癒えぬままに、ポーランド継承戦争へと突入しつつあったこの期間に、不動産投資をしたり、司祭の財産管理人になったり、父親の借金の借り換えに奔走するなど、当時の大不況を生き延びようとする精力的な青年だったのですが。詳しくはまた別の機会に。 では何故、ガルネリ・デル・ジェスと呼ばれるようになったのでしょうか。歴史上、最初にガルネリ・デル・ジェスの表記が出てくるのは、1700年代後半の史上初めてのバイオリンコレクターであるコッツィオ伯爵の手記の中です。本名はBartolomeo Giuseppe Guarneri バルトロメオ・ジュゼッペ・ガルネリと言い、バイオリン製作一族ガルネリ家の三代目にあたります。 この一族は三代に渡りとても子沢山だったのですが、名前のバリエーションが少なく、似たような名前や同じ名前の人が何人もい居て、ニ代目であり、ガルネリ・デル・ジェスの父親の名前もジュゼッペ・ガルネリです。 この同じジュゼッペがとてもややこしく、1800年代初頭まで、どちらもジュゼッペ・ガルネリと呼び混同されてしまう事が頻発していました。 それを避ける為に、三代目を上記の様に1700年代後半から一部で使用されていたあだ名の「Guarneri del Gesù ガルネリ・デル・ジェス」または「Giuseppe (del Gesù)Guarneri 」の様に統一して表記する事が一般的になっていきました。 ではその由来は何だったのでしょうか。 それは彼のラベルにあります。彼の1730年辺りから使いだしたラベルには写真の様なシンボルがあしらわれています。これはイエズス会が使用している十字架のモチーフにIHS、救世主イエスのラテン語の頭文字があしらわれている事から、神のガルネリ、ガルネリ・デル・ジェスと呼ばれるようになりました。 この由来となったシンボルはイエズス会の十字架にIHSの文字と同じ事から、ガルネリ・デル・ジェスはイエズス会の信徒であったとも言われてきましたが、イエズス会の紋章に必ず入っていなければならない放射状に並ぶ三本の釘が無い事、そして、完全に工房を独立した時から使用し始め、祖父や父親のラベルには工房の地区を示す教会の名前を入れていた事から、住んでいた教区のサン・プロスペロ教会が掲げていたサン・ベルナルド修道会のシンボルではないかとも考えられています。 クレモナの大聖堂の裏通りにあったサン・プロスペロ教会は、現在は既になくなっており、跡地の一部はCaffe TUBINOという地元に愛されているバールになっています。お店の中には、教会の一部であった石の柱が残っています。クレモナを訪れる際には、ここで一息つきながら歴史に思いを馳せるのも良いかと思います。 長くなりましたが、都市伝説を否定するには事実関係を丹念に並べる必要がある為に、放置されてしまっているという側面もあります。少しでもこのように発信をし、過去の名工たちの正しい歴史的評価が進むことを願っております。