歴史のレイヤーはプリズムの如く ~モンテヴェルディの生家~

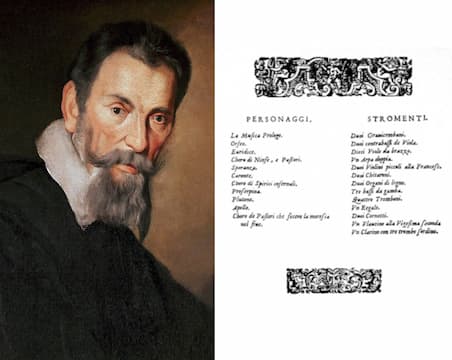

イタリアは、しばしば「20の州からなる小さな国の集合体」と称されます。 それは、歴史的に大小様々な都市国家が競い合い、互いに切磋琢磨して個性豊かな文化を育んできた結果で、風景や生活習慣、料理など、州ごとに異なり、同じイタリアであるにもかかわらず、まるで異なる国々を訪れているかのような感覚になるほどです。 さらに目を凝らしてみると、その違いは都市ごとにも変わり、さらには教区ごとにも異なります。各教区には聖人の祭りがあり、教区同士で競い合うお祭りが行われる都市もあれば、自身の教区外の教会で冠婚葬祭を行いたい場合には、教区の司祭同士が協議を行う必要があるなど、独立した都市のような強固な共同体意識と文化が存在しています。 私の住んでいるサン・ミケーレ教区は、クレモナの旧市街の最西端に位置します。この教区は、かつての貴族の邸宅が並ぶ厳かな通りと、以前は川が流れていた場所を暗渠にして新たな住宅地となった庶民的な裏通りと、対照的な魅力を持っています。 その名前の通り、サン・ミケーレ教会がまとめる地域で、かつては西部の大都市との玄関口でもあったために5mにも及ぶ城壁がそびえ立っていて、その一部が教会の脇に残っています。サン・ミケーレ教会は、西暦603年にクレモナがゲルマン民族のランゴバルド人に占領された際、戦いの聖人ミケーレを祀るために建てられました。1124年からの数年間は、地震によって損壊した大聖堂の代わりに、サン・ミケーレ教会がDuomoとして機能していた事も有る程の、クレモナで最も古い教会の一つです。 サン・ミケーレ教会と裏に今も残る城壁 この教区にはかつて、バイオリンの歴史に深く関わる2つの家族が暮らしていました。 一つは、画家のカンピ家です。ガレアッツォ・カンピを家長に、3人の息子たちがミラノやクレモナで数多くのフレスコ画などを手掛け、クレモナを代表する画家一家となりました。 なぜ画家であるカンピ家がバイオリンの歴史に深くかかわっているのかというと、クレモナで最初のバイオリン製作家であるアンドレア・アマティの現存する最古の楽器は、フランス王シャルル九世に納められた33台の装飾が施された楽器たちですが、この装飾がカンピ家の工房で手がけられた可能性があるとされているからです。さらに、バイオリンの歴史研究において、歴代のバイオリン製作家たちの工房や自宅の場所を特定する際に参照される地図も、次男のアントニオ・カンピが描いたものです。 カンピ家はクレモナのバイオリン製作の歴史において重要な役割を果たし、芸術と音楽の交差点に立つ存在として、美しい遺産を残したのです。 カンピ家が描いたエンジェルや柱や女神と楽器の装飾の共通点を、美術史家のマルコ・タンツィ氏などが指摘している そして、もう一つの家族がモンテヴェルディ家です。 オペラや古楽がお好きな方であれば、この名前に耳覚えがあるかもしれません。作曲家のクラウディオ・モンテヴェルディは、この教区で生まれました。 クラウディオ・モンテヴェルディの音楽界における業績は数え切れないほどですが、バイオリンにとってもっとも大きな影響を与えた作品は、オペラ「オルフェオ」です。この作品は、モンテヴェルディが1607年に作曲した最初のオペラであり、その時代において音楽劇がフィレンツェのアカデミアを中心に作られ始めていた中で、音楽史上初めての本格的なオペラとも言われています。バイオリンにとってもこのオペラが特別な理由は、楽譜の最初のページや楽譜中に楽器編成の指定が明記されており、これによって音楽史上初めてバイオリン属の楽器が明確に指定されたからです。これはバイオリン属がオペラの演奏において重要な役割を果たすことを示すものであり、その後の音楽史においてもバイオリン属が重要な楽器として発展する礎となりました。 クラウディオ・モンテヴェルディ(1567ー1643)とオペラ「オルフェオ」の楽器編成を指定するページ このクラウディオ・モンテヴェルディが生れた生家は現存していないのですが、実はその跡地に建てられた家が、現在の私の自宅兼工房です。 家を購入するに際して、以前のオーナーからは何も伝えられていなかったのですが、この教区の歴史について調べていた際に書かれていたモンテヴェルディ家の住所が、どう読んでも我が家を指しており、お隣さんに聞いたところ周知の事実だったようです。 記述によると、数メートルの小路がありその奥にある家で生まれ、前述のアントニオ・カンピがクレモナの地図を描いた頃には、既に小道部分まで吸収する様に家が建て替えられた、となっていました。 確かに我が家はとても特殊な構造をしていて、両隣に対して我が家だけ独立した構造になっていたり、壁が外壁のように分厚かったり、地下室が大通りの下までつながっていたり。正に記述に添う作りで、ようやく我が家の謎が解けたと共に、バイオリン属を積極的に活用しだした作曲家の生れた場所で、日本人である私がバイオリンを製作する事に、様々な思いが去来しました。 真ん中に挟まれた自宅兼工房、裏に回ると独立している。 イタリアは大小様々な歴史のレイヤーがあらゆる所で層をなしていて、普段は透明で見えなくとも、それを切り取ってきては日常へ投影すると、また見慣れた日常が違った色で輝きだす、プリズムの様な魅力を持っています。 イタリア人が自分の住む小さな共同体まで、飽きる事なく愛し続けている理由は、ここにあるのではないかと思っています。

ガルネリ・デル・ジェスの名前の由来

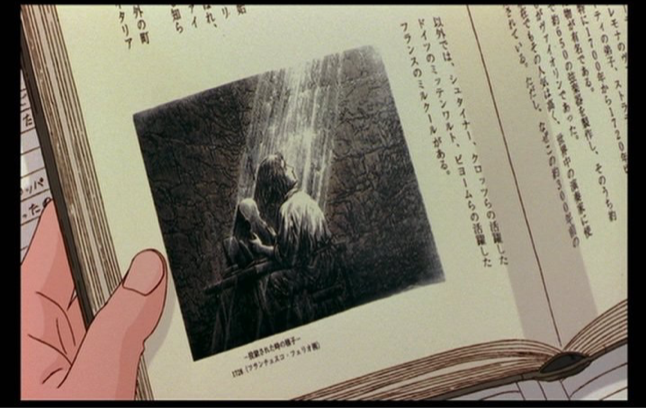

この業界には都市伝説というものがとても多く存在しています。それは200年にもわたり楽器商の人達が、名工たちを神秘的に語り、付加価値を上げてきた「神秘主義マーケティング」が行われてきたからです。歴史研究がとても進んでいる現代においても、未だに一般の解説文などには事実かの様に都市伝説が語られており、関連書籍などを読んでいらっしゃる楽器には詳しいと胸を張るお客様との会話ほど、訂正せざるを得ない事が多々あります。 私は近年、お受けする注文の大半をガルネリ・デル・ジェスのモデルが占めているのですが、よく名前の由来の話になります。それはガルネリ・デル・ジェスが本名ではないからなのですが、この名前の由来についての話になると、必ずと言ってよい程、有名な都市伝説が出てきます。それはこのようなものです。「ガルネリ・デル・ジェスは本名ではなく、デル・ジェスは直訳すると『神の』という意味だが、彼が一時期犯罪を犯して刑務所に入っており、当時のクレモナの隠語で牢屋の罪人をデルジェスと呼んでいた事に由来する」この説明が未だに様々な本や雑誌に書かれ、とある海外オーケストラのホームページには、はっきりと殺人を犯したとの記述まであります。最近、日本の楽器店さんがメディアに語っているのも目にしましたし、ジブリの映画「耳をすませば」でもそれをイメージしたであろうシーン(実はこのシーンだけ宮崎駿の次男が描いています!)が出てくるほどです。もはや、定説となってしまっているのかもしれません。 現在のクレモナでは、教会や国会図書館に残る資料を徹底的に精査しており、ガルネリ・デル・ジェスの半生は有る程度わかっていますが、刑務所にいた事実は一切ありません。また、クレモナの古い隠語でデル・ジェスと言う言葉も存在しません。 この様な都市伝説が出てきたのは恐らく、1720年代後半の数年間、実家から出て少し楽器製作から離れていた空白期間がある為、また、ガルネリ・デル・ジェスの楽器が狂気ともいえる造形であり、破天荒な人柄というイメージがしっくりくる為に、その様な都市伝説が出来たのだと思います。 実際には、当時スペイン継承戦争と疫病の傷が未だ癒えぬままに、ポーランド継承戦争へと突入しつつあったこの期間に、不動産投資をしたり、司祭の財産管理人になったり、父親の借金の借り換えに奔走するなど、当時の大不況を生き延びようとする精力的な青年だったのですが。詳しくはまた別の機会に。 では何故、ガルネリ・デル・ジェスと呼ばれるようになったのでしょうか。歴史上、最初にガルネリ・デル・ジェスの表記が出てくるのは、1700年代後半の史上初めてのバイオリンコレクターであるコッツィオ伯爵の手記の中です。本名はBartolomeo Giuseppe Guarneri バルトロメオ・ジュゼッペ・ガルネリと言い、バイオリン製作一族ガルネリ家の三代目にあたります。 この一族は三代に渡りとても子沢山だったのですが、名前のバリエーションが少なく、似たような名前や同じ名前の人が何人もい居て、ニ代目であり、ガルネリ・デル・ジェスの父親の名前もジュゼッペ・ガルネリです。 この同じジュゼッペがとてもややこしく、1800年代初頭まで、どちらもジュゼッペ・ガルネリと呼び混同されてしまう事が頻発していました。 それを避ける為に、三代目を上記の様に1700年代後半から一部で使用されていたあだ名の「Guarneri del Gesù ガルネリ・デル・ジェス」または「Giuseppe (del Gesù)Guarneri 」の様に統一して表記する事が一般的になっていきました。 ではその由来は何だったのでしょうか。 それは彼のラベルにあります。彼の1730年辺りから使いだしたラベルには写真の様なシンボルがあしらわれています。これはイエズス会が使用している十字架のモチーフにIHS、救世主イエスのラテン語の頭文字があしらわれている事から、神のガルネリ、ガルネリ・デル・ジェスと呼ばれるようになりました。 この由来となったシンボルはイエズス会の十字架にIHSの文字と同じ事から、ガルネリ・デル・ジェスはイエズス会の信徒であったとも言われてきましたが、イエズス会の紋章に必ず入っていなければならない放射状に並ぶ三本の釘が無い事、そして、完全に工房を独立した時から使用し始め、祖父や父親のラベルには工房の地区を示す教会の名前を入れていた事から、住んでいた教区のサン・プロスペロ教会が掲げていたサン・ベルナルド修道会のシンボルではないかとも考えられています。 クレモナの大聖堂の裏通りにあったサン・プロスペロ教会は、現在は既になくなっており、跡地の一部はCaffe TUBINOという地元に愛されているバールになっています。お店の中には、教会の一部であった石の柱が残っています。クレモナを訪れる際には、ここで一息つきながら歴史に思いを馳せるのも良いかと思います。 長くなりましたが、都市伝説を否定するには事実関係を丹念に並べる必要がある為に、放置されてしまっているという側面もあります。少しでもこのように発信をし、過去の名工たちの正しい歴史的評価が進むことを願っております。

チェロ奏者の山本裕康氏

様々な事が起きた2022年も明け、今年こそは平穏が訪れる事を心から願っております。個人的には、昨年は新たな事にも沢山挑戦した一年でした。クレモナ市の至宝であるストラディバリのバイオリン1715年「クレモネーゼ」のコピーに始まり、そしてこの数年構想していた新たなチェロのモデルの設計にも着手しました。 これは、この20年ほどのチェロのトレンドである横に幅広いモデルのチェロが持つ不利な点を克服することを志向するものでした。音が広がっていく性格でありながらしっかりと芯があり、尚且つD線の音量が歪みにくいバランスの良さを。そしてA線C線のボウイングで、フチやコーナーにあたる不安が無いように設計する為に、最終的にフランチェスコ・ルジェーリと初期のストラディバリのモデルを混ぜて修正するという結論に達しました。目論見が功を奏し、著名なソリストであり、京都市交響楽団の特別ソロ主席を務められている、山本裕康氏にお納めする事が出来ました。大変光栄に感じております。今年も「プロの即戦力になる新作楽器」をこれからも追及していく所存です。チェロの写真はこちら 山本裕康氏 1997年より2019年まで神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席奏者を勤める。現在、京都市交響楽団特別首席奏者、サイトウキネンオーケストラに毎年参加。また東京音楽大学専任講師、東京藝術大学非常勤講師、スズキ・メソッド特別講師。日本チェロ協会理事、みやざきチェロ協会名誉会員。(プロフィールより)

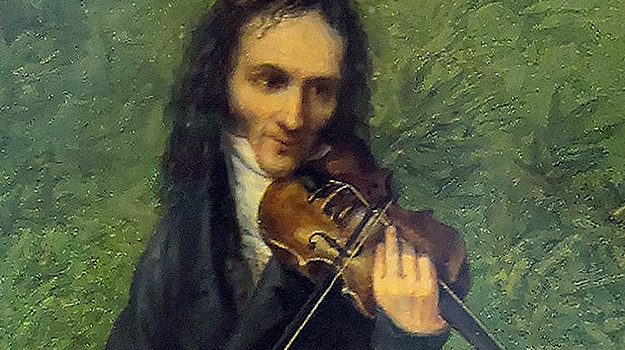

パガニーニが愛したレシピ ~故郷の味は脳みそ入りラヴィオリ~

すっかりイタリアも秋めいてきました。芸術の秋や食欲の秋とよく言いますが、それは開放的な夏から少しずつ寒くなるにつれて、感覚が内面へと向かい、繊細になっていくからでしょうか。同じ感性を刺激する芸術と美食は相性が良く、美食で知られた芸術家は数多くいます。音楽家では、美食家で知られた作曲家のロッシーニは、パリで食通が集まるサロンを開き、彼のお気に入りであったフォアグラをのせたステーキのレシピには「ロッシーニ風」と彼の名前が冠されています。 バイオリン史上初めての国際的な大スターとなったパガニーニもその御多分に漏れず、食にまつわるエピソードが多く残っています。当時の大スターであったパガニーニは、1828年にコンサートで訪れたウィーンでは「パガニーニブーム」が起き、その名を冠したコース料理がレストランに登場し、パガニーニスタイルと呼ばれた髪型やパガニーニと同じ格好をした女性を連れて、食事やカフェをする事が流行る程でした。その時に生まれた菓子パンは今でも「パガニーニ」と呼ばれて親しまれています。 そんな食欲まで刺激する大スターのパガニーニは、以前の記事でもふれたように手紙マニアでも知られ、膨大な数の手紙が残っていますが、その中には食について言及している手紙が幾つか残っています。1816年パガニーニが34歳の時に母親に宛てた手紙では、愛情たっぷりに、家族が変わらず母親のおいしい手料理で満たされた食卓を囲っている事を願う手紙を書いています。また、1820年にナポリからジェノバにいる友人に書かれた手紙には、母親が作る「冷めると刺したスプーンが倒れないほど濃厚なミネストローネ」を語り、亡くなる前年1839年のマルセイユで書かれた手紙には「半生のステーキと頭痛が消える上等なポルトワイン」を欲していると書いています。コンサートでヨーロッパ中を飛び回る生活をおくったパガニーニにとって、食事は故郷や母や友人を思いだし、また疲れや病の苦痛を和らげてくれる楽しみであったようです。 そんな中でも、彼の食へのこだわりが一番詰まった手紙が、アメリカ国会図書館に保管されている、1836年に友人のルイージ・ジェルミに宛てた手紙です。そこには、彼の故郷ジェノヴァの郷土料理「raieü cou tuccuジェノバ風ミートソースのラヴィオリ」のレシピを、情感たっぷりに書き残しています。 それはこんなレシピです。 パガニーニのレシピが書かれた手紙 “”ソースを作るためには、小麦粉1ポンド半に対して、良質な赤身の牛肉2ポンドが必要である。フライパンにバターを入れ、次に細かく刻んだ玉ねぎを少量入れて、少し焼く。そこに牛肉を入れ、少し色がつくまで焼く。濃厚なソースを作るには、小麦粉を数つまみに分けて取り、肉汁に少しずつ振り入れて焼き色をつける。ホールトマトを数個取り水でほぐし、フライパンの小麦粉に少しづつ注いでよく混ぜ、溶かす。最後に細かく刻んで叩いた乾燥キノコを加えて煮込めば、ミートソースの出来上がり。さて、次はパスタ。パスタは卵抜きの生地で仕上げる。その時にパスタに塩を少し入れると、粘りが出る。さて、中に詰める具材。肉と同じフライパンを使って、先ほどのソースで赤身の仔牛(1/2ポンド)を焼き、取り出して刻み潰す。「仔牛の脳みそ」は水に浸して加熱し、脳みそを覆っている皮を取り除き、刻んでよく叩き、別に用意した太めのサルシッチャ(イタリアンソーセージ)も皮を取り除き、刻んでよく叩く。ニースではボラージュと呼ばれる香草を適量取り、茹でて、よく絞り、上記と同様に潰す。 卵を3つ、小麦粉1.5ポンドに対して十分な量を取る。よく溶いて、上記で準備した材料を加え、卵にパルメザンチーズを少々加えながら、もう一度潰すしながらよく練る。これが中に詰める具材である。「仔牛の脳みそ」の代わりに雄鶏を使うと繊細な味に仕上がる。 ラビオリは、パスタを少し濡らして切り、蓋をして1時間置くと薄いシート状にすることが出来る。“” 如何でしょうか。 詳細に書かれており、パガニーニのこだわり様が伝わってきますね。ジェノヴァ風ミートソースの特徴は、挽肉ではなく、固まり肉から作るのが特徴です。 そして何より、「仔牛の脳みそ」がかなりのインパクトです。意外に思われるかもしれませんが、イタリアでは脳みそは一般に使われる食材で、スーパーでも売っています。特に北イタリアでは、医学用語では脳みそを男性名詞でCERVELLOと表記しますが、食用は女性名詞のCERVELLAと表記し、食材である事を強調する程です。raieü cou tuccuはジェノバの郷土料理ですが、今ではこのレシピは「Ravioli di Paganiniパガニーニのラヴィオリ」としても知られています。勿論、脳みそ無しで作る事が殆どです。 このレシピ、試してみませんか? 以前のパガニーニの記事はこちらです。

豊嶋泰嗣氏とクレモネーゼ ~マルタ・アルゲリッチ氏と久石譲氏との邂逅~

ストラディバリは数々の名器を残しましたが、その中でもクレモナの街の名前を冠する特別な楽器が有ります。それはストラディバリ1715年Cremonese(クレモネーゼ)です。この楽器は、クレモナのバイオリン博物館で特に大切に保管され、宝物の間の一番奥に鎮座しております。この度、幸運な事に博物館のキュレーターの協力の元、実物を直接計測し、比べながらコピーする機会を得ました。そして、その楽器は日本を代表するバイオリニストである豊嶋泰嗣氏の元へと渡りました。豊嶋氏は早速コンサートで使用して頂いており、5月に来日した世界的なピアニストであるマルタ・アルゲリッチ氏とのコンサートでは、コンサート終了後にアルゲリッチ氏が豊嶋氏へ、何の楽器を使っているのかと尋ねて来たそうで、新作の楽器だと知って大変驚いたとのご報告を頂きました。数々の名バイオリニスト&名器との共演を重ねてきたアルゲリッチ氏の、新作楽器へのイメージを覆せた様で、音響研究を続け、音にひたすらこだわり製作を続けてきた事が、報われた思いでした。 新作と聞いて驚くアルゲリッチ氏 また、7月に行われた音楽家・久石譲氏のコンサートでも、久石譲氏が絶大な信頼を置いている豊嶋氏の演奏の元、子供の頃から聴いていたジブリの音楽を自分の楽器で聴くことが出来、とても感慨深いものが有りました。「バイオリン製作家になりたい」と言い出した中学生時代から、兎に角「"耳をすませば"だね」と言われ続けてきました。まさかそのジブリの音楽を、久石譲さん御本人のコンサートにて、自分の楽器で聴く日が来るとは思いもしませんでした。豊嶋氏によるソロパートで音がホールに響き渡った時には、少し目頭が熱くなりました。 https://youtu.be/eMZQN-eGtp4 久石譲氏の公式チャンネルより 三浦一馬氏のInstagramより豊嶋氏の手に私が製作したクレモネーゼが https://twitter.com/joehisaishi2019/status/1550808692186292224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1550808692186292224%7Ctwgr%5E4f940e296ca2efbb76a826d8b46bfcb2cdffe3bc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fshotaro-violin.info%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D5598action%3Dedit 常に「プロの即戦力になる楽器」を目指して、音響研究を重ねてまいりました。日本を代表するバイオリニストである豊嶋氏が、お渡しした直後から重要なコンサートで使い続けて頂いてる事は、一つの到達点であると感じております。これを糧に、更なる高みを目指していこうと決意を強くした次第です。 この楽器の写真はギャラリーページに掲載しております。