Slab Cut Back Viola ~柾目・スラブカットのビオラ~

Viola 39cm Mod. Andrea Guarneri "Conte Vitale" 1679 この大理石のような裏板。 初めて見る方も居るかもしれない。これは一般的なバイオリンと同じメープル(楓)の樹だが、普段目にする虎のような杢目のメープルとは製材の仕方が違うだけである。 虎のような杢目が出ている裏板は、丸太の中心から放射状に切って製材していて、柾目・Quarter cutと呼ばれる。表板は必ずこの製材の板を使う。 それに対して、この大理石のような杢目が出ている裏板は、丸太の中心に対して、横断的に切って製材したもので、これを板目・Slab cutスラブカット(英)・Tangenziale(伊)と呼ばれる。 このスラブカットに製材されたメープルのうち、樹皮の近くで稀に粒状の杢目がたくさん現れることがあり、これはまるでその粒状の杢目が鳥の目に似ている事から”バーズアイ”と呼ばれ、ギター製作などでも珍重されている。 スラブカットの裏板は、クレモナのバイオリン製作の開祖アンドレア・アマティの頃から使われていた。アマティ家は主に王侯貴族を顧客に抱え、楽器にペインティングを施すなど優美さを重視していて、この大理石のような独特な輝きを放つスラブカットが好まれた理由の一つである。 しかし、ニコロ・アマティの弟子であったフランチェスコ・ルジェーリもスラブカットのバイオリンを多く残しているが、彼はチェロの歴史検証から、市井の音楽家を顧客にしていたと推測されている。 この事から、見た目だけではなく、音響的な理由からも好まれて使われていたと考えられるのである。 スラブカットの板は、上記の図でわかるように、木目(冬目)が縦方向に密で均等に並んでおらず、柔らかい木目がない部分(夏目)が大半を占めるため、板の強度が比較的弱く、音が柔らかくなる傾向がある。木目は振動の伝達スピードを上げる役割を担っているため、この点からも弦の振動の高周域を吸収・増幅しない特徴を持つ。 1600年後半まで王侯貴族のサロンや小さな劇場で演奏されていたバイオリンは、ガット弦が張られネックの角度も低く、現代のバイオリンと比べて音量も音の張りもあまりなく、少人数でその優美な音を楽しむ楽器であった。この様な用途に合わせて、スラブカットの板で柔らかく深い音の楽器を作るのは比較的容易なため(もしくは、単純に音の張りを出す必要が無いため)、ルジェーリも積極的に用いたのではないだろうか。そして、同じ理由でルジェーリは、チェロにポプラを多用していたのだと思われる。 しかし、徐々にブルジョア階級が力を持ち始めると、音楽は大衆のものへとなっていき、大型の劇場で派手な曲に大がかかりなオペラと、楽器に求められる性能も変化が生じてきた。 そこで、きたる1700年代の新しいニーズに向けて、一早くバイオリンを進化させたのがストラディバリであるが、彼は殆どスラブカットの裏板を使用していない。チェロにおいては同じ傾向のあるポプラも1700年以降使わなくなる。 やはり、音量と音の張りを求めだした時代に、スラブカットの持つ性格が合わないと判断したのではないだろうか。また樹の性格上、スラブカットのほうが長く乾燥させないと暴れやすいのだが、息子3人と弟子たちに楽器を製作させる、当時の大量生産体制を取っていたストラディバリには非効率に写ったのかもしれない。 こうして、現代ではスラブカットの裏板はバイオリンやチェロではあまり使われなくなっているが、ビオラでは比較的使われている事を目にする。現代のビオラ製作では、演奏者に負担のないサイズの中で、チェロのように深い音を実現することが一番の課題なのだが、こういった場合にスラブカットが有効な時がある。今回製作したビオラもまさにそれであった。 今回はバイオリンとの持ち替えが必要な方の依頼だったので、相談の結果、ビオラではほぼ最小のサイズ39cmに設計し、しかし小さなビオラとは感じさせない深い音を実現するために、スラブカットを採用した。 この木はストックしてから10年が経っていた。やはり私にとっても、スラブカットを使用することは稀である。もう一枚、同時期にストックしたスラブカットの板が有るが、次の出番はいつであろうか。 ーーーーーーーーーーーーー 西村翔太郎1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員主な楽器使用者アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)

バイオリンのラベルから見えてくる、ミラノの都市の記憶

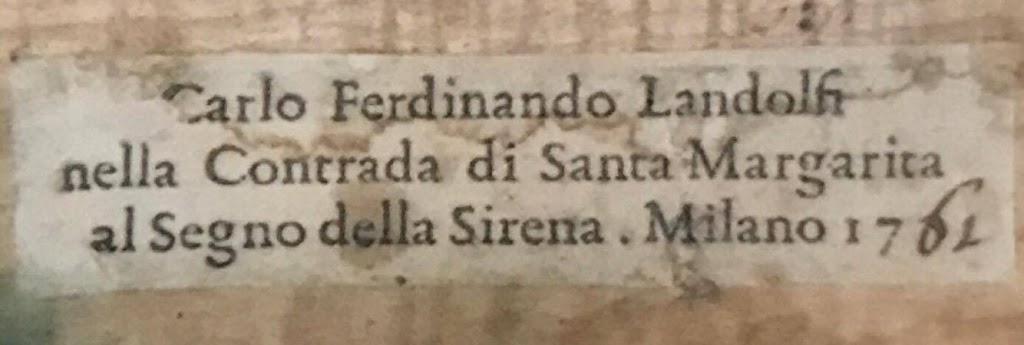

先日とあるバイオリニストの方が愛用している銘器、カルロ・フェルディナンド・ランドルフィが製作したバイオリンを見せて頂く機会があった。ランドルフィは1700年代半ばからミラノで活躍した製作家である。はっきりした出自は不明だが、40代になってからバイオリン製作を始めた様で、当時としてはかなり珍しい製作家だ。誰の元で学んだのかもわかっていないが、製作を始めた時期やスタイルなどから、GBガダニーニに学んだのではないかと言われることが多い。 バイオリニストの方に楽器を見せて頂いた折、ラベルについての質問を頂いた。 それは名前の下の一行はどういう意味であるかというものだった。 Contrada di Santa Margarita al Segno della Sirena 昔のバイオリンのラベルは、製作家名・製作された街の名前・製作年 とシンプルなのが普通である。 しかし、ランドルフィのものは、名前と街の名前の間に何かが記されていた。 ランドルフィの楽器はカタログや展覧会では見ていたが、ラベルを気にした事など一度も無く、Contradaという聞きなれない言葉。しかも、ミラノに住んでいた私でも聞いた事のない、教会の名前とおぼしきSanta Margaritaと書かれているに至り、完全に返答に窮してしまった。 しかし同時に、これはまた歴史を掘り下げる出発点を頂いたと感じ、早速調べてみることにした。 まずは餅は餅屋とばかりに、ランドルフィのプロフィールを色々なバイオリンの本やオンラインアーカイブで当たってみた。そこで解ったことは、ランドルフィだけでなく、1600年代後半から1700年代にかけてミラノで活躍した製作家のラベルには「Contrada~」と表記されているということだった。しかし、その表記が何かについて触れているものは一つも見当たらなかった。 こうなると直接、イタリアの歴史全体から炙り出していくしかなくなった。 このContrada コントラーダとは何か。 コントラーダとは、組合・共同体・町内会・道・教区と、時代や都市ごとに様々な意味で用いられた言葉であった。最もこのコントラーダの習慣が有名なのはイタリア中部トスカーナ地方で、特に町内会と言った趣が強く、住んでいる区画ごとにコントラーダが組織されていた。主な活動内容としては、お祭りの際にコントラーダ同士で争うチームの様なものだった。 今でもシエナの有名なお祭り”パリオ”では、コントラーダごとにチームを組んで争い、一般的にイタリア人がコントラーダと聞くと、先ずシエナの”パリオ”のチームを思い浮かべる。 一方ミラノのコントラーダは少し複雑であった。 ミラノは中世の時代まで、ローマ帝国時代に築かれた城壁で囲まれていた。1156年、ミラノは迫る新たな争いに備えて、城壁の周りを更に新たな城壁で囲み、水堀(Cerchia dei Navigli)で囲むという都市計画を行った。 そして城壁に6つの門を作り、その門に対応する形で街を6区分に分けた。これをSestiere(6区)と呼んだ。この6区の中を、更に5つに分けて教区や貴族の利権を分ける行政を行った。この区を5つに分けたものをコントラーダと呼んだ。これがミラノのコントラーダの始まりである。 区それぞれに旗が、そしてコントラーダごとにシンボルマークが作られた。時折ミラノの通りの名前で、「クマ通り」や「花通り」「羊通り」「雄鶏通り」など、可愛らしい名前がついているのを見かけるが、これはコントラーダのシンボルマークが由来になっている事が多い。 1300年代の城壁の模型 1300年代のコントラーダ Sestiere・6区それぞれの旗 しかしその後、都市の経済規模が大きくなるに連れて、コントラーダの意味が変わっていき、大きな通りをコントラーダ、小さな通りをviaと分けるようになっていく。しかし、単純に住所とは少し趣向が違い、それぞれの通り毎に同じ職業の人が集まり、店や工房を開いており、道の管理と同時に職業組合の意味合いを持たせたものでもあったようだ。 (この習慣はクレモナでもみられ、アマティ・ストラディバリ・ガルネリと、工房を同じ軒の下に連ねていたが、そこの一角は様々な木工職人が集まる、木工職人の区画の一部であった) 1500年代のミラノのコントラーダを示した地図を見ると、「彫金師のコントラーダ」や「小麦のコントラーダ」などと通りに書かれており、なんの職業が集まっていたのかが一目で分かる様になっていた。そして幾つかの通りは現代でもそのまま住所として使われている。 例えば昔のcontrada dei orefici(彫金師のコントラーダ)は今のvia dei orefici ではもう一度、ランドルフィのラベルを見てみよう。 Contrada di Santa Margarita al Segno della Sirena 「人魚のシンボルのサンタマルゲリータのコントラーダ」 これは何処だろうか。 サンタマルゲリータとある。これは職業由来のコントラーダではなく、教区から来るコントラーダである。そこで、1700年の地図を精査したところ、900年半ばに創建され、1786年に取り潰された「サンタマルゲリータ教会」があった事が分かった。 そして、この教会があった通りが 「サンタマルゲリータのコントラーダ」と呼ばれていた事に言及した記述をようやく発見したのである。どうやらランドルフィはこの通りに工房を構えていた様である。 このコントラーダは中世の6区のうち、北の門PortaNuovaに属していた地区で、現在でも通りの突き当りには門の跡が残っている。 1730年代の地図。赤い矢印が聖マルゲリータ教会の位置 現在のPortaNuova では「人魚のシンボル」の部分を見ていこう。 コントラーダが中世からの習慣としてシンボルを持っていた事は前述したが、コントラーダが通りの名前に変わってからも、かなり大きな通りの場合、どの辺りかを特定するためにシンボルが割り当てられていたようである。そしてランドルフィが工房を開いてた周辺が「人魚」をシンボルにしていたようである。 (ランドルフィの弟子、マンテガッツァの工房は同じコントラーダでもシンボルは「天使」であった) しかし何故、海と関係のないミラノで「人魚」をシンボルにしたのだろうか。 ここからは私の推論ではあるが、サンタマルゲリータ教会に祀られている聖女マルゲリータは、イタリアでは聖女マリーナ、聖女ペラギアと混同・同一視される事がある。 聖女マルゲリータの名前は「高価な真珠」を意味し、聖女マリーナは「海」を、聖女ペラギアは「海の女」を意味する。どの聖女の名前も海を連想させる名前である事から、今はなき教会の何処かに、目立つような形で「人魚」の装飾があったのではないだろうか。教会に人魚の装飾を施すことはローマ帝国時代からよく見られることであり、珍しいことでもない。そこからシンボルにしたのではないだろうか。あくまで推論であるが。 ミラノ・Sant'Ambrogio教会にある13世紀の人魚の装飾 話を戻すと、この通りはイタリア音楽の殿堂・スカラ座歌劇場の前まで続いていて、その先には、かつては大作曲家ジュゼッペ・ベルディが定宿にし、最後に息を引き取ったホテルGrand Hotel et de Milanもあった。ヴェルディが危篤状態に陥ると、道の騒音を聞かせまいと通りに藁が敷き詰められたという逸話も残っている。ヴェルディの最初の葬儀もこの通りから出発した。音楽にとても縁の深い通りなのである。 ジュゼッペ・ベルディの市民葬の様子1901年 そこにかつてランドルフィが工房を構えて、数々の銘器を産み出していた。 因みに、多少こじつけではあるが、聖マルゲリータと同一視される聖ペラギアは、音楽家の守護聖女である。 このように、歴史のレイヤーが同じ場所で幾重にも重なり、プリズムのように多彩に輝き出す瞬間こそが、イタリアの歴史を探っていく醍醐味である。 ランドルフィの時代にはもう既に、バイオリンが200年は残り、使われていくものだと認識をされていたはずである。そのバイオリンのラベルに、街の名前だけでなくコントラーダを、更にはシンボルまで書くというのは、彼の強い地域愛を感じるのは私だけであろうか。 コントラーダという響きは、ただの住所だけではない”連帯”と”誇り”のようなものを感じさせるからなのか。 それが、大聖堂の前の地区であるという特権階級的意識からくる誇りなのか、地域の人々への愛情から来る誇りなのか。それによってランドルフィの人柄も違ってくるのではあるが。 その人間味溢れる作風を見る限り、後者ではないかと私は想像する。 イタリアの歴史は、政治で形作られ、人間味で満たされている。 ーーーーーーーーーーーー 西村翔太郎1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員主な楽器使用者アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)

New Guarneri mod. for Singapore

New Guarneri mod. for Singapore ーーーーーーーーーーーー 西村翔太郎 1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員主な楽器使用者アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)

クレモナの古傷 ロベルト・ファリナッチとファシズム

イタリアの地方都市は、歴史のレイヤーが何層にも重なり形成されている。そのため、思いがけない所で歴史のレイヤーの一枚に触れ、見ていた風景の色が突然様変わりし、戸惑う事がままある。 クレモナの郊外へと出る少し手前の、固く冷たい巨大な国立病院の小さな裏口の前、そして刑務所へと伸びる道。その乾き、うらぶれた道に、突如としてローマ遺跡のような建物が姿を現す。 近づいてみると、それは遺跡などではなく、比較的新しく建てられた新古典主義の建物だとすぐに分かる。周りには90年代に、住宅不足によって市街地から押し出されるようにして作られた、くたびれた分譲住宅が建っているのみで、このローマ帝国の威厳を借りた建物は異彩を放っていた。 それは明らかにファシズム建築だった。 少し調べてみると、これがロベルト・ファリナッチ(Roberto Farinacci1892-1945)の別荘だということがわかった。建てられた当時は畑しかなかったであろうこの場所に、このような家を建てる人物とは一体何者なのか。その興味に誘われて、彼の生涯を紐解いていくと、イタリアの激動の中を生きた、生々しいまでの生き様が浮かび上がってきた。 それはクレモナが普段覆い隠しているものをも明らかにしてくれた。 ここに要約して紹介してみたい。 ロベルト・ファリナッチは、1892年イゼミアという南の小さな街で生まれた。 幼少期に父親の仕事の関係でクレモナへと移り、17歳になるとクレモナで鉄道員として働き始めた。 この時から既に、政治的思想を強く持ち始め、新聞などに社会主義を礼賛する投書を書き始める。 そして、第一次世界大戦が勃発すると、本来鉄道員は参戦することを禁じられ、鉄道の保安に順ずることを命じられていたが、国のために戦う事を強く願ったファリナッチは、1916年クレモナを抜け出し志願兵として参戦してしまう。しかし翌年には、鉄道員としての身分がばれ、クレモナに呼び戻されてしまう。 この経験から、国のために身を捧げることが出来なかった悔しさが残り、愛国心を更に深めていき、急激に台頭してきたファシズムへと傾倒していくことになる。 この時期には、鉄道員として働きながら、大学で司法を学び弁護士の資格を得ている。 1920年にはファシズム鉄道員組合の組長になり、この年ムッソリーニがクレモナを訪れると、そのアテンドを務め、ムッソリーニから厚い信頼を獲得する。 1922年10月27日、社会党との政争が収まらないなか、クレモナファシスト党の実働部隊がクーデターを蜂起する。クレモナの警察署や軍の駐屯地などを同時に奇襲し、クレモナの実力組織を全て掌握することが出来た実働部隊は市庁舎へと乗り込み、実働部隊の隊長に就任していたファリナッチが、市庁舎のバルコニーからファシスト党の旗を掲げながら、クレモナのファシスト党による占領とクレモナ市長へ就任することを宣言した。 クレモナ・ファシスト党の実働部隊と中心に立つファリナッチ 1924年には国政選挙に打って出て当選し、1925年にはムッソリーニからの寵愛を受けてファシスト党の上層部である書記局の一員に任命される。 しかし1926年にトスカーナ地方でファシスト党の活動員たちと、反ファシストの若者たちとの大規模な衝突が起き、反ファシストの若者たちに多数の死者が出てしまう。これにより反ファシスト感情が高まるのを恐れたムッソリーニは、ファリナッチに監督責任を取らせ、失脚してしまう。 その後クレモナに戻ったファリナッチは、弁護士の仕事に就き、政界で得たコネクションを使い莫大な資産を築いていく。どうやら別荘はこの時に建てられたようである。 しかし、政治への情熱が忘れられず、膨大な量の「ファシズムレジーム」を執筆しファシスト党へのアピールを続けていく。その中で、あまりの極端な思想から遂にはムッソリーニ1頭体制を批判するネオ・ファシズムへと傾倒していくことになる。 しかし、ムッソリーニがヒトラーの民族主義への協力を表明すると、ファリナッチは強く共感し、またムッソリーニを礼賛する投書を書き始めるのであった。 そして、その忠誠心を買われ、1935年ムッソリーニがファリナッチを呼び戻し、再びファシスト党の書記局の一員となるのである。 1936年には第2次エチオピア戦争に参戦する。 この時、戦争が終わっているにも関わらず、手榴弾で遊んでいたファリナッチは、投げる前に手榴弾を爆発させてしまい右腕を失う。これを、戦闘中での負傷だと申告し、勲章を貰い、戦傷手当を受給してしまう。しかし、これが後にムッソリーニにバレてしまい、勲章を剥奪、受け取っていた戦傷手当は全額慈善団体への寄付を命じられるという、イタリア人らしい恥ずかしいエピソードが残っている。 1938年ムッソリーニの命令により、クレモナに国際バイオリン製作学校が開設されるが、実際に開設に携わったのがファリナッチである。開設2年後に、ファリナッチがその成果をムッソリーニに報告し、喜んだムッソリーニがさらに4万リラの資金を提供した事を書いた新聞記事が残っている。 第二次世界大戦が始まると、軍部の要職も兼ねるようになる。 1943年ムッソリーニがイタリア社会主義共和国の建国を宣言する直前、ナチス・ドイツ党は裏工作としてファリナッチを買収し、当時、詩人で極右思想家のダヌンツィオが、湖の街(バイオリン製作ブレーシャ派の街)サロをナチズム国として独立させていたが、そのサロ国の元首にファリナッチをすえ、ナチスドイツ党の傀儡政権を樹立するという計画を企てるが、途中で計画は中止され、ファリナッチは失脚してしまう。 失意の中クレモナに戻ったファリナッチは、今度はムッソリーニを批判しながら、ナチスドイツ党のプロパガンダ活動に専念し、その節操の無さを露呈している。 イタリア解放を喜ぶクレモナ市民 1945年イタリアが解放を迎えると、ファリナッチも多分にもれず、戦争責任として処刑されることになった。処刑が決まると、彼は全財産を浮浪者のための慈善団体へ寄付している。 しかし処刑に際しては、いかにも彼らしいエピソードが残っている。 銃殺の際、目隠しを外し前を向いて胸を撃たれて処されることを望んだのだ。彼の美学に基づいた死を迎えたかったのであろう。 しかし、その要求は却下され後ろを向かされる。 一発目の銃弾が放たれる瞬間、彼は突然前を振り返り、それに驚いた兵士が銃を上に向け外れてしまう。 もう一度、壁に向き直されたファリナッチであったが、銃弾が放たれた瞬間に再び振り返り、彼の望みどおり、胸に弾を受け、死んでいった。 なんとも、壮絶な最期である。 どこまでも、自分の思いに忠実で、そしてそれを実現するためなら、汚い事も、周りの人や国の被害すらも顧みない。イデオロギーの塊でありながら変節も激しい。正にファシズムと共に生きた男である。 ここまで激しい男が、クレモナに生きていた。 しかしクレモナは今、忘れようとしている。命日に墓参りに訪れる人を批判的に、しかし小さく記事にする。 クレモナの旧市街地にある行政機関の建物やシンボリックな建物は全てファシズム建築だ。もちろんファリナッチの影響下で建てられたものだ。それも日常の中に埋もれている。 クレモナ出身者の幾人かにファシズムについて尋ねた時も、ファリナッチの名前を覚えている人は殆ど居なかった。歴史のダイナミズムの中に埋もれようとしているのだ。 しかし、彼の建てたこの別荘は、クレモナの郊外のうらぶれた片隅で、人目につくことはなく、しかしそこにしっかりと存在していた。まるで痛みの消えた古傷のように。 今は綺麗にメンテナンスもされている。 古傷を時折さすり、去来する思いに浸る人がいるのだろうか。 ーーーーーーーーーーーーーー 西村翔太郎1983年 京都府に生まれ、9歳より長崎県で育つ。吹奏楽でトランペットを演奏していたことから楽器製作を志す。偶然テレビで見たオイストラフのドキュメンタリー番組に影響を受け、ヴァイオリンに興味を持つ。国内外の製作家を取材するなど製作家への道を模索しながら、高校時代に独学で2本のヴァイオリンを作り上げる。2002年 ガリンベルティを筆頭とするミラノ派のスタイルへの憧れから、ミラノ市立ヴァイオリン製作学校に入学。製作をパオラ・ヴェッキオ、ジョルジョ・カッシアーニ両氏に、ニス塗装技術をマルコ・イメール・ピッチノッティ氏に師事。2006年 クレモナに移住。クレモナトリエンナーレで最高位を獲得したダヴィデ・ソーラ氏のヴァイオリンに感銘を受け、この年から同氏に師事。2010年イタリア国内弦楽器製作コンクール ヴァイオリン部門で優勝と同時にヴィオラ部門で第3位受賞。2014年シンガポールにて、政府関係者や各国大使の前で自身が製作したカルテットでのコンサートを催す。2018年クレモナバイオリン博物館、音響・化学研究所によるANIMAプロジェクトの主要研究員を務める。2018年よりマレーシア・コタキナバルにて、ボランティア活動として子供達の楽器の修理やカンファレンスを行う。CultralViolinMakingCremona会員関西弦楽器製作者協会会員主な楽器使用者アレクサンダー・スプテル氏(ソリスト・元SSOコンサートマスター)森下幸次 氏 (ソリスト・大阪交響楽団コンサートマスター)木村正貴 氏 (東京交響楽団フォアシュピーラー)立木茂 氏 (ビオリスト・弦楽器指導者協会理事長)

Golden Ground 黄金の下地

←Before After→ 楽器が白木で仕上がると、直ぐにニス塗りに入ると思う方も多いだろうか。 実はその前にとても大切な作業がある。 下地の処理である。 英語ではGroundと呼ばれる。 下地の処理には様々な目的がある。 ・木を美しく染め上げ、ニス塗装後の美観を向上させる為 ・木の反射率・屈折率を向上させる為 ・杢目を綺麗に浮かび上がらせる為 ・ニスの木への浸潤を防ぐ為 ・木の硬化を期待する為、etc